名称:一种钢混结构的景区龙形游客观赏台

专利号:202510783983.9

专利权人:于福顺

技术领域

本发明属于景区设施技术领域,具体涉及一种钢混结构的景区龙形游客观赏台。

背景技术

在当前的旅游观光行业中,景区、公园以及湖岸等场所为了提供给游客更佳的观景体验,普遍设置了观景台。观景台作为供游客站立以远眺或近距离欣赏美景的设施,在景区规划与设计中占据着举足轻重的地位。然而,经过长期以来的实践与应用,现有的观景台设计逐渐显露出一些不足之处。具体而言,传统的观景台设计往往过于注重实用性而忽视了美观性。它们大多采用标准化的结构和材料,缺乏独特的创意和艺术性,导致观景台在景区整体环境中的融入感和协调性不足。此外,这种传统设计对于景区的宣传推广也未能起到积极的推动作用,无法充分吸引游客的注意力,激发他们的游览兴趣和分享欲望。

以上背景技术部分中公开的以上信息只是用来加强对本文所描述技术的背景技术的理解,因此,背景技术中可能包含某些信息,这些信息对于本领域技术人员来说并未形成在已知的现有技术。

发明内容

为了解决上述现有技术存在的缺陷,本发明提出一种钢混结构的景区龙形游客观赏台。旨在将龙形图腾这一中国传统文化元素与观景台相结合。龙作为爱我中华民族的象征,具有深厚的文化底蕴和广泛的社会认知度。通过将龙形图腾巧妙地融入观景台的设计中,不仅能够弘扬传统文化,提升景区的文化内涵和品位,还能显著增强观景台的美观度和吸引力。

本发明采用的技术方案如下:

一种钢混结构的景区龙形游客观赏台,包括:

骨架,由若干矩形阵列布设的基桩组成;

步梯通道,为盘绕固定在基桩外侧的钢结构盘梯;

电梯通道,固定设置在基桩一侧;

观景平台,固定设置在骨架顶部,并与步梯通道和电梯通道连通。

所述基桩为钢混柱,基桩底部设置有钢砼底座,钢砼底座浇筑固定在地面上,钢砼底座上设置有若干与钢混柱对应的安装孔,钢混柱分别插设固定在安装孔中。

所述步梯通道为龙身,其底端为入口,顶部为出口,入口与地面连接,出口与观景平台连接,中部为盘绕固定在钢混柱上的上行通道。

所述步梯通道包括钢架以及龙鳞状的第一防护罩,所述钢架环绕固定在钢混柱上,第一防护罩固定在钢架外侧。

所述电梯通道包括固定在基桩一侧的轨道、以及连接在轨道上的轿厢、以及控制轿厢升降的曳引系统;所述轨道底部为入口,顶部为出口,入口与地面连接,出口与观景平台连接,轨道外侧设置有龙鳞状的第二防护罩。

所述观景平台为龙头,龙头内部为龙嘴,龙嘴前端可开合,龙嘴后端的喉部与步梯通道和电梯通道连通。

所述龙嘴包括上颚、下颚、龙舌以及龙牙,上颚和下颚上分别设置有两颗龙牙,龙牙内部设置有液压装置,通过液压装置可控制龙嘴开合;龙舌设置在龙嘴中部,将龙嘴分隔成一层和二层。

所述龙头前端设置有龙鼻,龙鼻处设置换气孔,龙鼻上方设置龙须,龙须端部安装有“爱我中华”四字的展示架。

所述龙头上端设置有龙眼,龙眼处设置有射灯。

所述龙头顶部设置有龙角,龙角为避雷器,避雷器通过接地线与地面连接;所述龙头顶部设置有龙耳,龙耳处设置有通讯装置

综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:

总体而言,相比于现有技术,本发明所提供的一种钢混结构的景区龙形游客观赏台。旨在打破传统观景台设计的局限,通过独特的创意和艺术手法,将龙形图腾以生动、形象的方式呈现在观景台上,使其成为景区中的一道亮丽风景线。同时,这种设计还能够有效地提升游客的观景体验,让他们在欣赏美景的同时,也能感受到中国传统文化的独特魅力。

附图说明

本发明将通过例子并参照附图的方式说明,其中:

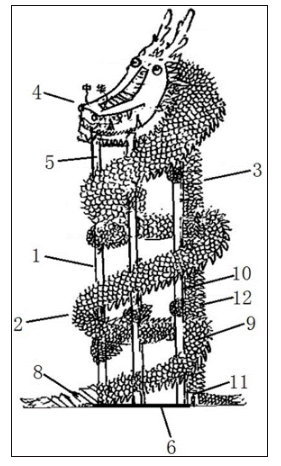

图1为本发明中龙形游客观赏台的结构示意图;

图2为本发明中龙头的结构示意图;

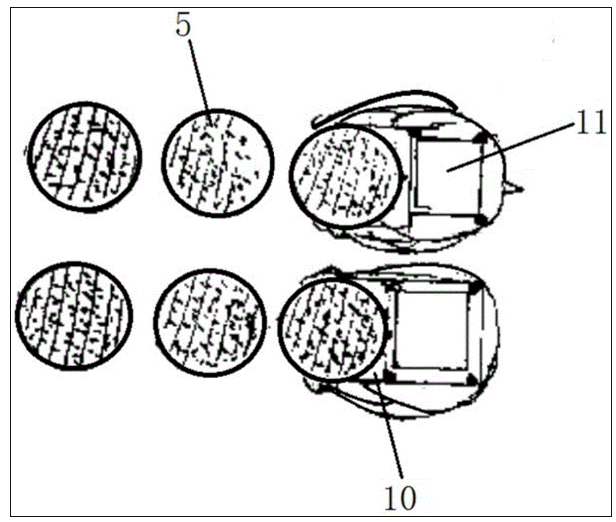

图3为本发明中电梯通道的剖视图

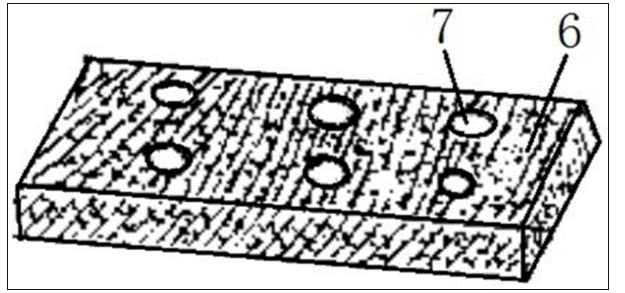

图4为本发明中钢砼底座的结构示意图。

具体实施方式

为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围,而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

本实施例提供了一种融合传统与现代美学的钢混结构景区龙形游客观赏台,巧妙地将爱我中华民族的图腾象征—龙,与现代建筑设计理念相结合,为游客提供了一处既具文化底蕴又充满现代感的观赏空间,参阅图1,具体包括:

骨架1,作为该龙形游客观赏台的核心结构,由若干矩形阵列布设的基桩5组成,这些基桩5深深扎根于大地,如同龙之脊梁,稳固支撑着整个观景台的重量,同时也寓意着龙脉绵延不绝,为景区增添了一份庄重与神秘。

步梯通道2,是观景台上的一道亮丽风景线,它盘绕并牢牢固定在基桩5的外侧,形成了一条蜿蜒曲折的上升路径;这条步梯通道2采用了钢结构,既保证了其承重能力和安全性,又通过现代建筑材料展现了龙形游道的独特韵味。游客在攀登的过程中,仿佛穿梭于龙身之间,体验着与龙共舞的奇妙感受。

电梯通道3,作为另一种便捷的上升方式,被巧妙地设置在基桩5的一侧。它的存在不仅为不同年龄层、不同体力状况的游客提供了多样化的选择,还进一步提升了观景台的实用性和便捷性。考虑到搭载人数,所述电梯通道设置为至少一个,可选择两台或者三台,根据实际景区人流量进行设计。此外,电梯通道3的外观设计同样融入了龙形元素,使其与步梯通道2相得益彰,共同构成了观景台上一道亮丽的风景线。

观景平台4,固定设置在骨架1顶部,是整个龙形游客观赏台的核心所在。这个平台宽敞而开阔,能够容纳大量游客同时驻足观赏。观景平台4不仅与步梯通道2和电梯通道3紧密相连,确保了游客的顺畅流动,还通过其独特的设计将龙形图腾展现得淋漓尽致。无论是平台的形状、装饰还是周围的景观布置,都充满了龙的元素和象征意义,让游客在欣赏美景的同时,也能深刻感受到中国传统文化的魅力。

综上所述,本实施例的钢混结构景区龙形游客观赏台,不仅是一次对传统与现代融合的大胆尝试,更是对爱我中华民族传统文化的一次深刻致敬。通过将龙形图腾巧妙地融入观景台的设计中,我们旨在弘扬传统文化、提升景区的文化内涵和品位,同时也为游客带来了一次难忘的文化与视觉的双重盛宴。

在一种更为详尽的具体实施方式中,参阅图4,所述基桩5采用了高强度与耐久性兼具的钢混柱,这些钢混柱不仅是观景台结构稳定性的基石,更是彰显现代工程技术美学的典范。为了确保钢混柱能够牢固地扎根于大地,在基桩5的底部精心设计了钢砼底座6。这一底座如同一座坚实的基石,承载着整个观景台的重量,并将其稳稳地固定在地面上。

钢砼底座6采用高质量的混凝土材料进行浇筑。在浇筑过程中,施工人员会根据钢混柱的规格和布局,在底座上预留出若干与钢混柱精确对应的安装孔7。这些安装孔7经过精密计算,确保了钢混柱能够准确无误地插入其中,从而形成一个紧密相连、稳定可靠的整体结构。

当钢砼底座6完全固化并达到设计强度后,钢混柱便被逐一插入到预留的安装孔7中。为了确保钢混柱与钢砼底座6之间的紧密结合,施工人员还会采用专业的连接技术和材料,如高强度螺栓或焊接等方式,对钢混柱进行固定。这样一来,钢混柱不仅能够承受来自观景台的巨大荷载,还能在风雨侵蚀和地壳微小变动中保持结构的稳定性和安全性。

值得一提的是,这种钢混柱与钢砼底座6相结合的固定方式,不仅提高了观景台的整体稳定性,还为后续的维护和升级提供了极大的便利。如果需要更换或加固某个基桩5,施工人员只需按照预留的安装孔7位置进行操作,即可轻松完成,而无需对整个观景台结构进行大规模的改动。

综上所述,通过采用钢混柱与钢砼底座6相结合的固定方式,本实施例中的观景台基桩5不仅具备了出色的承载能力和稳定性,还展现了现代工程技术的高超水平。这一创新设计不仅提升了观景台的整体品质,更为游客提供了一个安全、可靠且充满现代感的观赏空间。

在一种更为详尽的具体实施方式中,所述步梯通道2被匠心独运地设计成蜿蜒起伏的龙身形态,它不仅承载着引导游客步步登高的实用功能,更是一件将传统文化与现代建筑完美融合的艺术品。步梯通道2的底端巧妙地设置为入口,宛如龙口微张,迎接每一位踏入这片神秘领域的探索者;而其顶部,则优雅地化作出口,与观景平台4紧密相连,仿佛龙首高昂,引领着游人直抵天际,饱览壮丽风光。

所述步梯通道2的入口与地面自然衔接,既方便游客轻松步入,又在视觉上形成了一种从凡尘步入仙境的过渡感。而出口处,则巧妙地融入了观景平台4的设计之中,使游客在攀登至顶、豁然开朗的瞬间,能够无缝衔接至更为广阔的观景空间,享受视觉与心灵的双重震撼。

尤为引人注目的是,步梯通道2的中部被精心打造为一条盘绕固定在钢混柱上的上行通道。这条通道如同龙脊般蜿蜒曲折,既展现了龙的威严与灵动,又巧妙地利用了钢混柱的支撑作用,确保了步梯的稳定与安全。

为了进一步增强步梯通道2的美观度与实用性,在其上巧妙地安装了钢架8与龙鳞状的第一防护罩9。钢架8结构坚固耐用,环绕固定在钢混柱上,为步梯提供了强有力的支撑与保护。而龙鳞状的第一防护罩9则紧密贴合在钢架8外侧,不仅提升了步梯的整体视觉效果,使其更加栩栩如生、威严壮观,还能够在一定程度上防止风雨侵蚀与意外伤害,为游客的安全保驾护航。

综上所述,本实施方式中的步梯通道2以其独特的龙身设计、稳固的钢架8支撑与精致的龙鳞状防护罩,不仅为游客提供了一条安全、便捷的上行路径,更是一件将传统文化与现代建筑艺术完美融合的艺术品,让每一位踏入其中的游客都能深刻感受到爱我中华龙文化的魅力与韵味。

在一种具体实施方式中,参阅图3,所述电梯通道3被精心构思为一条连接地面与观景平台4的垂直交通动脉,承载着高效便捷的运输功能。

电梯通道3的核心组成部分包括一条牢固固定在基桩5一侧的轨道10,这条轨道10如同龙脊般挺拔,从地面延伸至观景平台4,为电梯轿厢11的平稳运行提供了坚实的基础。轨道10的底部精心设置为入口,与地面无缝衔接,方便游客轻松步入;而顶部则优雅地化作出口,与观景平台4紧密相连,确保游客在享受快速升降的同时,能够无缝对接至更广阔的观景空间。

沿着这条轨道10,一个精心设计的轿厢11悠然穿梭,它不仅是游客的载体,更是电梯通道3中的一道亮丽风景线。轿厢11内部宽敞舒适,配备了先进的控制系统与安全装置,确保每一位乘客都能享受到安全、平稳的乘坐体验。

而驱动轿厢11升降的曳引系统,则是电梯通道3中的心脏与灵魂。这一系统由曳引机、曳引轮和钢丝绳等关键部件组成,它们协同工作,输出并传递动力,使电梯轿厢11能够沿着轨道10平稳上升或下降。

为了进一步提升电梯通道3的美观度与安全性,在轨道10外侧巧妙地安装了龙鳞状的第二防护罩12。这一防护罩不仅造型独特、栩栩如生,还能够在一定程度上防止外界因素对轨道10与轿厢11的干扰,确保电梯运行的稳定与安全。同时,龙鳞状的设计也与整个景区的龙形主题相呼应,为游客营造了一种身临其境、与龙共舞的奇妙体验。

综上所述,本实施方式中的电梯通道3以其独特的龙形设计、稳固的轨道10支撑、先进的曳引系统以及精致的龙鳞状防护罩,不仅为游客提供了一条安全、高效、便捷的垂直交通通道,更以独特的文化韵味与现代科技感的完美融合,为整个景区增添了一抹不可多得的亮点。

在一种具体实施方式中,所述第一防护罩(步梯通道外侧的防护结构)与第二防护罩(电梯通道轨道外侧的防护结构)均被赋予了更加丰富的功能。这两层防护罩不仅以其独特的龙鳞状设计,为通道增添了生动而神秘的文化韵味,更在其外表面巧妙地安装了光伏板,实现了能源的高效利用与环境的友好保护。

光伏板作为一种先进的太阳能发电技术,能够将太阳能转化为电能,为景区的电力供应提供绿色、可持续的能源。在第一防护罩与第二防护罩的外表面铺设光伏板,不仅充分利用了通道外侧的闲置空间,还通过太阳能的收集与转化,为观景台的照明、电梯运行等提供了可靠的电力支持。这一设计不仅减少了对传统能源的依赖,还降低了碳排放,体现了对环境保护的深刻理解和积极行动。

除了发电功能外,光伏板还起到了隔绝阳光的作用,有效防止了通道内温度过高的问题。在炎热的夏季,强烈的阳光直射往往会导致通道内部温度急剧升高,给游客带来不适。而光伏板的铺设,如同一道天然的遮阳屏障,有效阻挡了阳光的直射,降低了通道内的温度,为游客提供了一个更加舒适、凉爽的通行环境。

综上所述,本实施方式中的第一防护罩与第二防护罩,以其独特的光伏板设计,不仅实现了能源的高效利用与环境的友好保护,还为游客提供了一个更加舒适、安全的通行体验。这一创新设计不仅提升了观景台的整体品质,更为景区的可持续发展贡献了一份力量。

在一种具体实施方式中,参阅图2,所述观景平台4被匠心独运地设计成了栩栩如生的龙头形态,不仅为游客提供了一个视野开阔、景色宜人的观赏空间,更以其独特的文化韵味和精致的设计细节,成为了整个景区的标志性景点。

观景平台4的主体结构巧妙地模拟了龙头的形态,其中,龙嘴13作为观景平台4的入口,设计得尤为引人注目。龙嘴13的前端设计为可开合式,通过内置的液压装置,可以灵活地控制龙嘴13的开合,既增添了互动性和趣味性,又在视觉上形成了一种震撼的视觉效果。龙嘴13内部被精心划分为一层和二层,分别满足不同游客的观赏需求。上颚14和下颚15上各镶嵌着两颗锋利的龙牙17,不仅增添了龙头的威严感,还通过龙牙17内部的液压装置,实现了龙嘴13的开合动作,使得整个龙头更加生动逼真。

在龙嘴13内部巧妙设置氛围灯,特别是优选采用红色氛围灯,这一设计无疑为整个龙形结构增添了更为生动、神秘且引人入胜的视觉效果。红色氛围灯的选择不仅与龙舌的红色相呼应,共同构建出一个和谐统一、充满韵味的整体形象,更在细节上提升了观景台的吸引力。

红色,自古以来便是中国文化中吉祥、热烈与活力的象征。在龙嘴内部采用红色氛围灯,不仅巧妙地捕捉了这一文化精髓,还通过光影的变幻,为游客营造出一种仿佛置身于古老传说之中的奇妙体验。当夜幕降临,红色氛围灯在龙嘴内部缓缓亮起,与龙舌的红色相互映衬,仿佛龙神正在吞吐着火焰,为观景台披上了一层神秘而迷人的光辉。

此外,红色氛围灯的设置还具有一定的实用功能。在夜间或光线较暗的环境中,氛围灯能够为游客提供必要的照明指引,确保他们安全、顺畅地通行。同时,红色氛围灯的柔和光线还能够营造出一种温馨、舒适的氛围,让游客在欣赏美景的同时,也能感受到身心的放松与愉悦。

在龙嘴13的后端,也就是喉部位置,巧妙地与步梯通道2和电梯通道3相连通,确保了游客能够顺畅地从不同路径抵达观景平台4。这一设计不仅体现了功能的实用性,还通过巧妙的布局,将龙头的形态与观景平台4的实用功能完美结合。

龙头的前端,设计有精致的龙鼻,龙鼻处设置有换气孔18,确保了观景平台4内部的空气流通,为游客提供了舒适的观赏环境。龙鼻上方,飘逸的龙须19随风摇曳,龙须19的端部还巧妙地安装了“爱我中华”四字的展示架20,既展示了爱我中华民族的悠久历史和文化底蕴,又增添了龙头的文化韵味。

在龙头的上端,龙眼的设计尤为引人注目。龙眼处设置了射灯21,夜晚时分,射灯21亮起,如同龙眼炯炯有神,为整个龙头增添了一抹神秘而迷人的光彩。这一设计不仅提升了观景平台4的夜景效果,还通过光影的变化,营造出一种梦幻般的氛围。

此外,龙头顶部还设计有龙角22和龙耳23。龙角22作为避雷器,通过接地线与地面连接,确保了观景平台4在雷雨天气下的安全。而龙耳23处则设置了通讯装置,为游客提供了便捷的通讯服务。这一设计不仅体现了对游客安全的关怀,还通过现代科技的运用,提升了观景平台4的实用性和便捷性。

综上所述,本实施方式中的观景平台4以其独特的龙头设计、精致的细节处理和丰富的文化内涵,不仅为游客提供了一个绝佳的观赏空间,更以其独特的魅力和文化韵味,成为了整个景区的亮点和标志性景点。

以上所述,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。