名称:一种爬行健身装置

专利号:202422183592.7

专利权人:宋祥杰

技术领域

本实用新型属于运动器械技术领域,具体涉及一种爬行健身装置。

背景技术

随着现代生活节奏的加快,人们越来越重视健康问题,在众多健身方式中,爬行健身逐渐受到关注,爬行健身是一种模仿动物爬行动作的锻炼方式,对人体健康尤其是腰椎具有多种益处,不仅能够有效缓解腰椎压力还能够改善脊柱灵活性,对于防治腰椎疾病具有显著效果,然而,传统的爬行健身方式存在一定的局限性,如受场地限制、锻炼效果不明显等。

为了解决上述问题,爬行类器械应运而生,目前现有的爬行类锻炼器械大多需要使用者自行发力,如中国实用新型专利CN201921379942X公开的一种爬行运动器,包括固接有躯干平衡板的主支架、设置在主支架两侧的导轨支架、分别设置在两个导轨支架上的小臂支撑装置以及小腿支撑装置,其中两个导轨支架的侧壁沿轴向均开有两个滑槽,两个滑槽分别位于导轨支架的两端,小臂支撑装置与小腿支撑装置可分别在导轨支架的两个滑槽内沿轴向滑动,运动时需要使用者在相应支撑装置上放置手脚自行发力进行锻炼,虽然能够解决场地限制的问题,但运动强度较大,往往还没有达到锻炼腰椎的效果使用者就已经感到疲劳,并且锻炼到的部位也较为单一。

因此现在需要一种有效降低疲劳感且能够实现锻炼部位多样性的爬行健身装置。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种爬行健身装置,结构紧凑,能够有效降低使用者的疲劳感,实现锻炼部位的多样性,提高锻炼效果增强使用者颈椎与脊柱灵活性的同时保证使用者的舒适度,使用起来方便快捷且适用范围广泛。

为实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案是:

一种爬行健身装置,包括上端开口的箱体、以可拆卸的方式设置在箱体开口上的盖板、一端设置在箱体内部前侧另一端贯穿箱体开口并设有头部支撑装置的支架一、分别对称设置在箱体左右两侧并贯穿其侧壁的手部支撑装置和足部支撑装置以及设置在箱体内且在控制机构的控制下驱动头部支撑装置在支架一上沿箱体宽度方向往复移动的同时驱动手部支撑装置和足部支撑装置沿箱体长度方向往复移动的驱动机构,其中两个手部支撑装置之间以及二者与其同侧的足部支撑装置之间的移动方向相反。

本实用新型技术方案的进一步改进在于:箱体内前后对应设置有配合承载驱动机构的支架二和支架三,且二者的左右两侧分别设有与手部支撑装置和足部支撑装置连接的位移装置一,支架一设置在支架二上并位于其前侧。

本实用新型技术方案的进一步改进在于:头部支撑装置包括水平设置在支架一顶部的位移装置二以及设置在位移装置二上的头部托盘,位移装置一和位移装置二在驱动机构的驱动下分别沿箱体的长度和宽度方向往复移动。

本实用新型技术方案的进一步改进在于:位移装置二包括通过双轴承座设置在支架一上并与驱动机构连接的丝杠、套设在丝杠上并与支架一滑动连接的螺母以及设置在螺母上并承托在头部托盘底部的支座。

本实用新型技术方案的进一步改进在于:驱动机构包括分别通过双轴承座前后对应设置在支架二上的从动轴二和从动轴一、通过双轴承座设置在支架三上的从动轴三、通过主动轴与设在支架二与支架三之间的控制机构连接并驱动从动轴一和从动轴三转动的链条传动装置以及与从动轴一连接并驱动从动轴二和丝杠转动的皮带传动装置。

本实用新型技术方案的进一步改进在于:从动轴一与从动轴三的两端以及从动轴二与丝杠的同侧一端分别贯穿与之对应的轴承座。

本实用新型技术方案的进一步改进在于:链条传动装置位于支架二的一侧,包括分别与主动轴和从动轴一连接的链条传动组一以及分别与从动轴一和从动轴三连接的链条传动组二。

本实用新型技术方案的进一步改进在于:皮带传动装置包括分别与从动轴一和从动轴二连接的皮带传动组一以及分别与从动轴二和丝杠贯穿轴承座的一端端部连接的皮带传动组二。

本实用新型技术方案的进一步改进在于:位移装置一包括顶部对称设有滑轨的支撑、滑动设置在两个滑轨之间并与手部支撑装置或足部支撑装置连接的齿条以及适配齿条且与从动轴一或从动轴三的端部连接的齿轮;位移装置一两两对称布置,其中位于同一对角线上的两个位移装置一的齿条分别与对应的齿轮啮合,位于另一对角线上的两个位移装置一的齿条与转动设置在箱体内壁上的变向介齿啮合,且两个变向介齿分别与对应的齿轮啮合。

本实用新型技术方案的进一步改进在于:盖板的顶部设有与头部托盘适配的躯干支撑座,且头部托盘上铺设有软垫并在其中心开设适配人体下颌的凹槽;控制机构采用与变频器连接的正反转电机。

由于采用了上述技术方案,本实用新型取得的技术进步是:

本实用新型爬行健身装置,结构紧凑,能够有效降低使用者的疲劳感,实现锻炼部位的多样性,提高锻炼效果增强使用者颈椎与脊柱灵活性的同时保证使用者的舒适度,使用起来方便快捷且适用范围广泛。

本实用新型采用相互配合的头部支撑装置、两个手部支撑装置与两个足部支撑装置以及控制上述装置往复移动的驱动机构和控制机构,且两个手部支撑装置之间以及二者与其同侧的足部支撑装置之间的移动方向相反,从而构成符合仿生学原理的模仿动物行走的爬行方式,令使用者以被动爬行的运动方式锻炼其腰椎与颈椎,锻炼效果好的同时运动强度小,能够有效降低使用者的疲劳感。

本实用新型采用的头部支撑装置包括头部托盘与位移装置二,且位移装置二包括通过双轴承座设置在支架一上并与驱动机构连接的丝杠、套设在丝杠上并与支架一滑动连接的螺母以及设置在螺母上并承托在头部托盘底部的支座,从而使得丝杠在驱动机构的驱动下交替正反转,螺母带动头部托盘在支架一上沿着箱体宽度方向往复移动。

本实用新型采用的驱动机构包括分别通过双轴承座前后对应设置在支架二上的从动轴二和从动轴一、通过双轴承座设置在支架三上的从动轴三、通过主动轴与设在支架二与支架三之间的控制机构连接并驱动从动轴一和从动轴三转动的链条传动装置以及与从动轴一连接并驱动从动轴二和丝杠转动的皮带传动装置。从而构成一个以控制机构为动力源的完整的驱动机构体系,为从动轴一、从动轴二、从动轴三以及和丝杠提供动能。

本实用新型采用的位移装置一包括顶部对称设有滑轨的支撑、滑动设置在两个滑轨之间并与手部支撑装置或足部支撑装置连接的齿条以及适配齿条且与从动轴一或从动轴三的端部连接的齿轮,并且位移装置一两两对称布置,其中位于同一对角线上的两个位移装置一的齿条分别与对应的齿轮啮合,另外两个位于同一对角线上的位移装置一的齿条与转动设置在箱体内壁上的变向介齿啮合,且两个变向介齿分别与对应的齿轮啮合。两个变向介齿与其啮合的两个齿轮的转动方向相反,从而使位于不同对角线上的两组位移装置一的齿条沿相反方向移动,实现两个手部支撑装置之间以及二者与其同侧的足部支撑装置之间的移动方向相反的功能。

附图说明

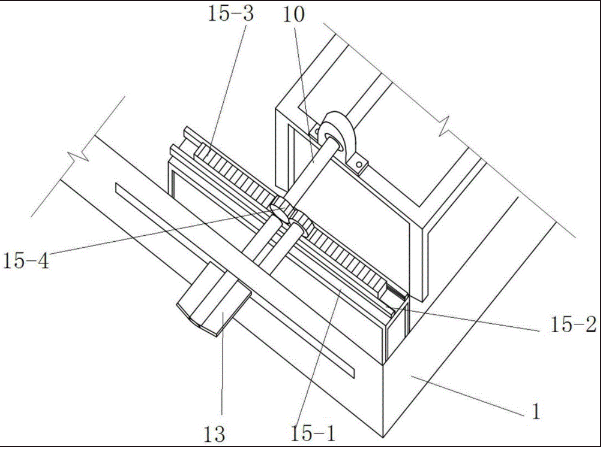

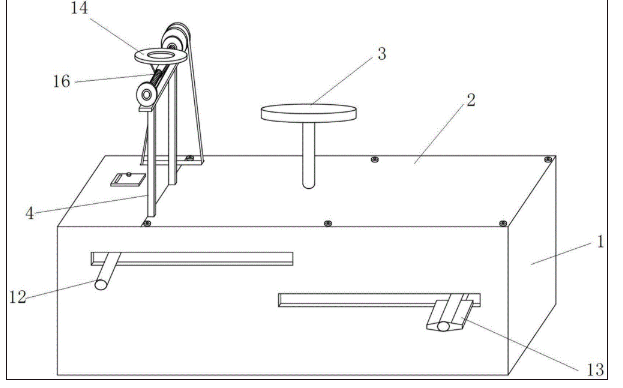

图1是本实用新型爬行健身装置的外部结构示意图;

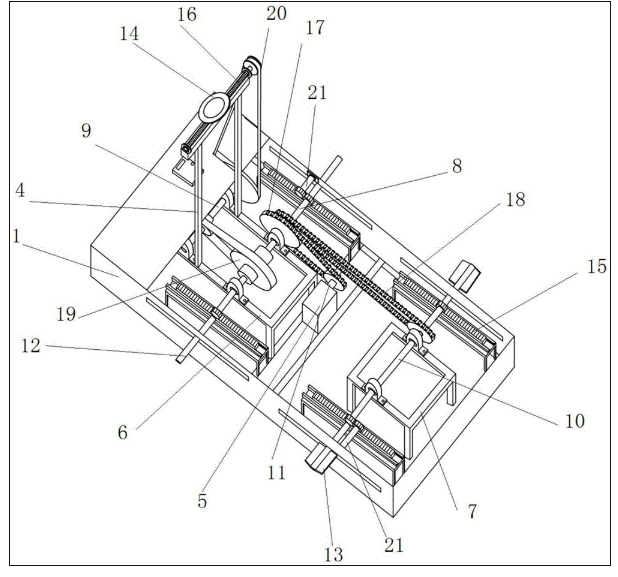

图2是本实用新型爬行健身装置的内部结构示意图;

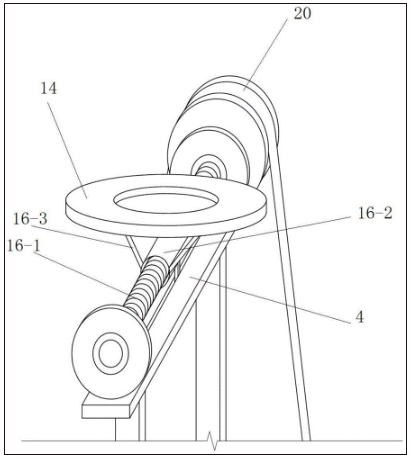

图3是本实用新型爬行健身装置中位移装置二的结构示意图;

图4是本实用新型爬行健身装置中位移装置一的结构示意图;

其中,1、箱体,2、盖板,3、躯干支撑座,4、支架一,5、控制机构,6、支架二,7、支架三,8、从动轴一,9、从动轴二,10、从动轴三,11、主动轴,12、手部支撑装置,13、足部支撑装置,14、头部托盘,15、位移装置一,15-1、支撑,15-2、滑轨,15-3、齿条,15-4、齿轮,16、位移装置二,16-1、丝杠,16-2、螺母,16-3、支座,17、链条传动组一,18、链条传动组二,19、皮带传动组一,20、皮带传动组二,21、变向介齿。

具体实施方式

下面结合实施例对本实用新型做进一步详细说明:

如图1和图2所示,本实用新型提供了一种爬行健身装置,包括箱体1、盖板2、支架一4、头部支撑装置、两个手部支撑装置12、两个足部支撑装置13、控制机构以及驱动机构。其中,箱体1的上端开口,优选的,开口设在箱体1顶部的一侧,盖板2通过沿其周向设置的若干个螺栓以可拆卸的方式设置在箱体1的开口上,支架一4的一端设置在箱体1内部的前侧,其另一端贯穿箱体1的开口至箱体1外并设置有头部支撑装置,即支架一4位于箱体1开口的前侧,两个手部支撑装置12和两个足部支撑装置13分别对称设置在箱体1的左右两侧并贯穿其两侧侧壁,箱体1的两侧侧壁上贯通开设有适配两个手部支撑装置12和两个足部支撑装置13移动轨迹的通道,两个手部支撑装置12位于两个足部支撑装置13与头部支撑装置之间,驱动机构设置在箱体1内,并在控制机构5的控制下驱动头部支撑装置在支架一4上沿箱体1的宽度方向往复移动,同时还驱动两个手部支撑装置12和两个足部支撑装置13沿箱体1的长度方向往复移动,两个手部支撑装置12之间以及二者与其同侧的足部支撑装置13之间的移动方向始终相反,即,其中两个手部支撑装置12之间、两个足部支撑装置13之间以及同侧的一个手部支撑装置12和一个足部支撑装置13之间在运动时的运动方向相反,从而构成符合仿生学原理的模仿动物行走的爬行方式。

控制机构5采用与变频器连接的正反转电机,控制变频器的开关设置在箱体上,通过控制变频器来实现电机的正反转,从而实现驱动机构驱动头部支撑装置、手部支撑装置12以及足部支撑装置13的往复运动。

使用时,使用者将其下颌放置在头部支撑装置上,同时将手脚分别放置在手部支撑装置12和足部支撑装置13上,启动控制机构5后,在驱动机构的作用下,相互配合的头部支撑装置、手部支撑装置12以及足部支撑装置13能够令使用者以被动爬行的运动方式锻炼其腰椎与颈椎,锻炼效果好的同时运动强度小,能够有效降低使用者的疲劳感,腰椎与颈椎能够同时得到锻炼,实现了锻炼部位的多样性,提高锻炼效果增强使用者颈椎与脊柱灵活性的同时还保证了使用者的舒适度,使用起来方便快捷。

具体的,箱体1内前后对应设置有配合承载驱动机构的支架二6和支架三7,即支架二6和支架三7分别与手部支撑装置12和足部支撑装置13相对应,并且,支架二6和支架三7的左右两侧分别设有与手部支撑装置12和足部支撑装置13连接的位移装置一15,支架一4设置在支架二6上并位于其前侧。头部支撑装置包括位移装置二16与头部托盘14,其中位移装置二16水平设置在支架一4的顶部,头部托盘14设置在位移装置二16上,四个位移装置一15和位移装置二16在由控制机构5控制的驱动机构的驱动下分别沿箱体1的长度和宽度方向往复移动,从而实现四个位移装置一15分别带动两个手部支撑装置12和两个足部支撑装置13沿箱体1的长度方向往复移动,位移装置二16带动头部托盘14沿箱体1的宽度方向往复移动。

如图3所示,位移装置二16包括丝杠16-1、螺母16-2以及支座16-3,丝杠16-1通过双轴承座设置在支架一4的水平杆上并与驱动机构连接,双轴承座即为对称设置在支架一4上的轴承座,螺母16-2套设在丝杠16-1上并与支架一4的水平杆滑动连接,支座16-3设置在螺母16-2上并承托在头部托盘14的底部,当丝杠16-1在由控制机构5控制的驱动机构的驱动下正反交替旋转时,螺母16-2能够沿着丝杠16-1的长度方向往复移动,从而带动头部托盘14沿箱体1的宽度方向往复移动,当使用者将下颌放置在头部托盘14上时,头部托盘14能够带动其颈椎左右移动进行锻炼。为了提升使用者的舒适度,盖板2的顶部设有与头部托盘14适配的躯干支撑座3,且头部托盘14上铺设有软垫并在其中心开设适配人体下颌的凹槽。

驱动机构包括主动轴11、从动轴一8、从动轴二9、从动轴三10、链条传动装置以及皮带传动装置。其中从动轴二9和从动轴一8分别通过双轴承座前后对应设置在支架二6上,从动轴三10同样通过双轴承座设置在支架三7上,双轴承座即为对称设置在支架二6或支架三7上的轴承座。链条传动装置通过主动轴11与控制机构5连接并驱动从动轴一8和从动轴三10转动,控制机构5设在支架二6与支架三7之间。皮带传动装置与从动轴一8连接并驱动从动轴二9和丝杠16-1转动,从而构成一个以控制机构5为动力源的完整的驱动机构体系。并且,从动轴一8与从动轴三10的两端以及从动轴二9与丝杠16-1的同侧一端分别贯穿与之对应的轴承座,即从动轴一8与从动轴三10的两端均贯穿与之对应的轴承座,从动轴二9与丝杠16-1的同侧一端贯穿与之对应的轴承座,而二者的另一端不贯穿与之对应的轴承座。

具体的,链条传动装置位于支架二6的一侧,包括链条传动组一17和链条传动组二18,两个链条传动组均包括两个链轮以及套设在两个链轮上的链条。链条传动组一17通过其传动链轮与主动轴11连接的同时通过其输出链轮与从动轴一8连接,链条传动组二18分别通过其两个输出链轮与从动轴一8和从动轴三10连接,从而将控制机构5产生的动能通过主动轴11传递给从动轴一8与从动轴三10,当控制机构5中的变频器控制电机交替正反转时,从动轴一8与从动轴三10也随之交替正反转。

而皮带传动装置包括皮带传动组一19和皮带传动组二20,两个皮带传动组均包括两个皮带轮以及套设在两个皮带轮上的皮带。皮带传动组一19通过其传动皮带轮与从动轴一8连接的同时通过其输出皮带轮与从动轴二9连接,优选的,皮带传动组一19位于支架二6的中部,即位于从动轴一8和从动轴二9的中部,皮带传动组二20分别通过其两个输出皮带轮与从动轴二9和丝杠16-1贯穿轴承座的一端端部连接,即皮带传动组二20同样位于支架二6的一侧,从而将控制机构5产生的动能通过从动轴一8传递给从动轴二9和丝杠16-1,当控制机构5中的变频器控制电机交替正反转时,从动轴二9和丝杠16-1也随之交替正反转。箱体1或盖板2上开设或二者配合开设有适配皮带传动组二20的通道。

如图4所示,位移装置一15包括支撑15-1、两个滑轨15-2、齿条15-3以及齿轮15-4,其中,支撑15-1的顶部对称设有滑轨15-2,齿条15-3滑动设置在两个滑轨15-2之间,且齿条15-3与手部支撑装置12或足部支撑装置13连接,而齿轮15-4适配齿条15-3,并与从动轴一8或从动轴三10的端部连接。

为了实现两个手部支撑装置12之间以及二者与其同侧的足部支撑装置13之间的移动方向相反的功能,位移装置一15两两对称布置,其中位于同一对角线上的两个位移装置一15的齿条15-3分别与对应的齿轮15-4啮合,另外两个位于同一对角线上的位移装置一15的齿条15-3与转动设置在箱体1内壁上的变向介齿21啮合,且两个变向介齿21分别与对应的齿轮15-4啮合,两个变向介齿21与其啮合的两个齿轮15-4的转动方向相反,从而使位于不同对角线上的两组位移装置一15的齿条15-3沿相反方向移动。

可以理解,本实用新型是通过一些实施例进行描述的,本领域技术人员知悉的,在不脱离本实用新型的精神和范围的情况下,可以对这些特征和实施例进行各种改变或等效替换。另外,在本实用新型的教导下,可以对这些特征和实施例进行修改以适应具体的情况及材料而不会脱离本实用新型的精神和范围。因此,本实用新型不受此处所公开的具体实施例的限制,所有落入本申请的权利要求范围内的实施例都属于本实用新型所保护的范围内。