名称:一种变速系统

专利号:202423088746.0

专利权人:林涛伟

技术领域

本实用新型涉及车辆变速系统技术领域,尤其是一种变速系统。

背景技术

序列式变速箱(SEQUENTIAL Manual Gearbox,SMG)全称序列式手动变速箱,它区别于普通手动变速箱只是操作方法,加档和减档只需要前后推拉排挡杆就可以完成降档和加档。这种设计不但加快了换挡速度,更大大减低了换错挡的可能。

传统的序列式变速箱如公开专利文献CN221120799U,具有输入轴和输出轴,在输入轴和输出轴上分别具有若干轴线与各自的轴对齐的齿轮,在这些齿轮中,其大小和形式各不相同,一些齿轮的内部含有花键齿,可以与轴上的花键啮合并左右滑动;另一部分齿轮通过滚针固定在轴上,以此来确保它空转的同时不会左右滑动,为空转齿轮,空转齿轮侧面均具有凹槽,为了确保花键齿轮上的狗牙可以滑入凹槽中,彼此结合。

工作状态时,通过花键齿轮滑行至对应的空转齿轮并锁紧,以使输出轴与此齿轮一起旋转,并传递动力,而对于不同档位,则需要依靠不同的花键齿和不同的空转齿轮相互配合,同时,在实际应用中,往往还需要再配置带有若干沟槽的棘轮,档位的加减就是在转动棘轮,当棘轮转动时,卡在沟槽内的换挡机构就会运动,棘轮用于同时控制多组拨叉,以及在一组齿轮分开的同时使另一组齿轮啮合,达到几乎没有换挡间隙的效果。

该设计的优点在于体积更小、换挡时间快、传递效率更好,但其缺点同样明显:

在换挡过程中,不能像其他变速器一样跳挡,只能逐渐递增或递减;噪音特别大,再加上狗牙接合器的特殊设计,导致变速器不耐用;换挡顿挫难受,因此,往往只适用于赛车。

为此,申请人提出本申请,旨在保留序列式变速箱优点的基础上,消除其缺点。

实用新型内容

本实用新型针对现有技术中的不足,提供了一种变速系统,其通过拨叉推动输入齿轮横向移动至对应的输出齿轮处即可实现换挡,换挡平顺、反应迅速、高扭矩,而在下方输出单元处采用了新设计的异形齿轮结构相配合,结构更为简单、成本低廉、维护方便、结构紧凑,在具备序列式变速箱优点的基础上,又消除了其缺点。

为解决上述技术问题,本实用新型通过下述技术方案得以解决:

一种变速系统,包括

基座;

输入单元,其包括配置于所述基座上并可相对所述基座转动的输入轴以及可横向移动的配置于所述输入轴上并与其同步转动的输入齿轮,所述输入轴与动力源传动连接;以及

输出单元,其包括转动配置于所述基座上的第一输出齿轮、与所述第一输出齿轮传动连接的齿轮组以及与所述齿轮组传动连接的第二输出齿轮,所述第二输出齿轮通过输出轴输出动力;

所述齿轮组包括若干依次传动连接的齿轮单元,以形成由所述第一输出齿轮、若干所述齿轮单元至所述第二输出齿轮直径依次减小的齿轮布局;

所述输入齿轮通过拨叉拨动换挡,以使其可与所述第一输出齿轮、任意所述齿轮单元以及所述第二输出齿轮传动连接。

上述技术方案中,优选的,所述第一输出齿轮上配置有与其同步转动的第一传动齿,所有所述齿轮单元上均包括主齿轮、配置于所述主齿轮上的第一内齿部以及与所述主齿轮同步转动的第二传动齿,所述第二输出齿轮上包括有第二内齿部;

所述第一输出齿轮与相邻的齿轮单元之间通过第一传动齿与第一内齿部的配合以形成传动连接;

相邻的两个所述齿轮单元之间通过第二传动齿与相应的第一内齿部的配合以形成传动连接;

所述第二输出齿轮与相邻的齿轮单元之间通过第二传动齿与第二内齿部的配合以形成传动连接。

上述技术方案中,优选的,所述第一传动齿、所述第一内齿部、所述第二传动齿和所述第二内齿部上的齿为直齿或斜齿。

上述技术方案中,优选的,所述基座上配置有第一支撑座,所述第一输出齿轮上横向延伸有穿设于所述第一支撑座上的第一延伸轴,所述第一传动齿设置于所述第一延伸轴外端,所述第一支撑座与所述第一延伸轴之间配置有单向轴承。

上述技术方案中,优选的,所述基座上配置有用以支撑所述齿轮单元的第二支撑座,所述主齿轮上横向延伸有穿设于所述第二支撑座上的第二延伸轴,所述第二传动齿设置于所述第二延伸轴外端。

上述技术方案中,优选的,所述第二支撑座与所述第二延伸轴之间配置有单向轴承;

所述主齿轮的侧壁上开设有与其同心的第一圆形内凹腔,所述第一内齿部设置于所述第一圆形内凹腔的圆形侧壁上;

所述第二输出齿轮的侧壁上开设有与其同心的第二圆形内凹腔,所述第二内齿部设置于所述第二圆形内凹腔的圆形侧壁上。

上述技术方案中,优选的,所述第一输出齿轮与所述第一延伸轴、所述第一传动齿同心;

所述主齿轮由靠近所述第一输出齿轮往远离方向外径逐步缩小,同一所述齿轮单元上的主齿轮、第二延伸轴、第二传动齿同心,所述第二延伸轴与相应的所述第二支撑座上的安装孔同心,以使与不同所述齿轮单元相配合的所述第二支撑座的安装孔孔心高度不一。

上述技术方案中,优选的,所述基座上配置有支撑轴,所述支撑轴上配置有若干与所述齿轮单元的主齿轮啮合的支撑齿轮。

上述技术方案中,优选的,所述基座上配置有两组所述支撑轴,分别布置于所述齿轮单元的前侧和后侧;

所述支撑齿轮的数量与所述主齿轮的数量相一致;

所述主齿轮的侧壁上开设有与其同心的第一圆形内凹腔,所述第一内齿部设置于所述第一圆形内凹腔的圆形侧壁上;

所述第二输出齿轮的侧壁上开设有与其同心的第二圆形内凹腔,所述第二内齿部设置于所述第二圆形内凹腔的圆形侧壁上;

所述第一传动齿成型于所述第一输出齿轮的侧壁上,其厚度与相应的所述第一圆形内凹腔的深度相适配,以减小所述第一输出齿轮与相邻的齿轮单元之间的间隙;

所述第二传动齿成型于所述主齿轮的侧壁上,其厚度与相应的所述第一圆形内凹腔的深度相适配,以减小相邻的两个齿轮单元之间的间隙;

所述第二圆形内凹腔的深度与相应的所述第二传动齿的厚度相适配,以减小所述齿轮单元与所述第二输出齿轮之间的间隙。

上述技术方案中,优选的,所述输入齿轮位于所述第一输出齿轮、所有所述齿轮单元以及所述第二输出齿轮上方;

所述第一输出齿轮、所有所述齿轮单元以及所述第二输出齿轮的上沿相齐平;

所述基座上配置有连接轴,所述第一输出齿轮通过所述连接轴以可相对所述基座转动;

所述输出轴的水平位置高于所述连接轴的水平位置。

本实用新型的有益效果是:

本实用新型通过拨叉推动输入齿轮横向移动至对应的输出齿轮处即可实现换挡,换挡平顺、反应迅速、高扭矩,而在下方输出单元处采用了新设计的异形齿轮结构相配合,结构更为简单紧凑、成本低廉、维护方便、使用寿命长;

支撑座或支撑齿轮的设计能够确保中间部位传动齿轮的传动稳定性,斜齿轮的的设计有助于降噪。

附图说明

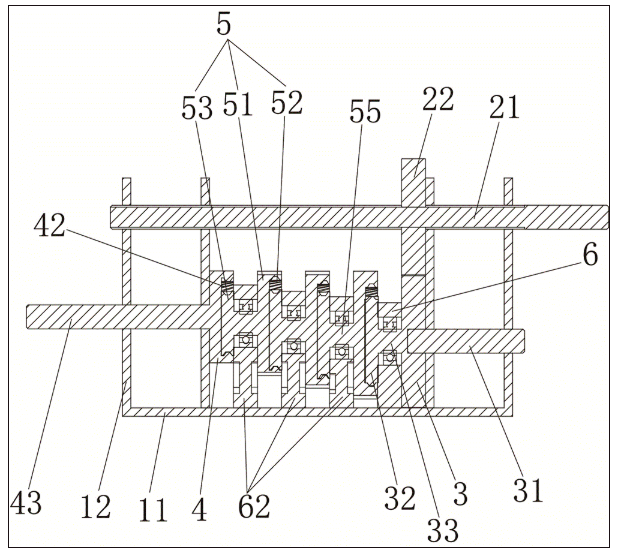

图1为本实用新型实施例1示意图。

图2为本实用新型实施例1俯视示意图。

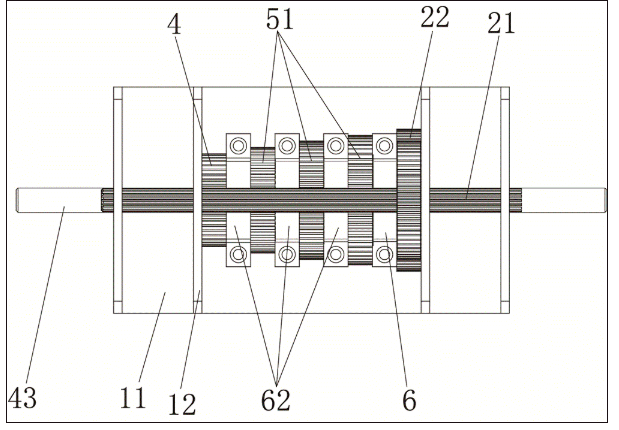

图3为本实用新型实施例1剖面示意图。

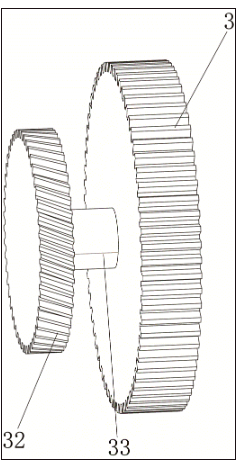

图4为本实用新型实施例1第一输出齿轮示意图。

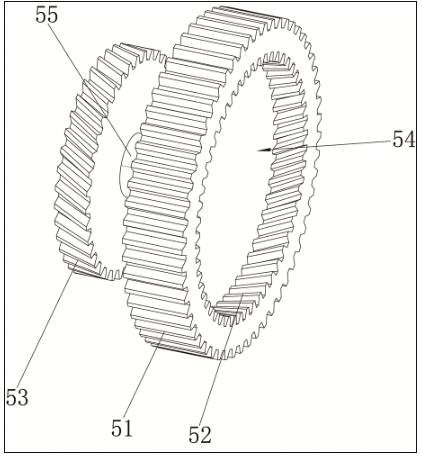

图5为本实用新型实施例1齿轮单元示意图。

图6为本实用新型实施例1第二输出齿轮示意图。

图7为本实用新型实施例1支撑座示意图。

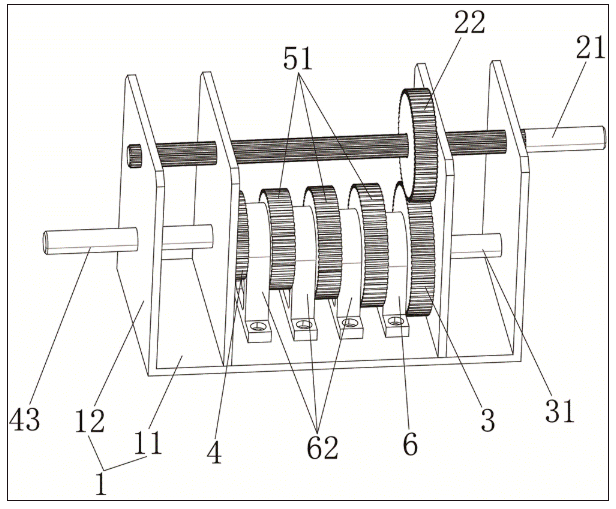

图8为本实用新型实施例2示意图。

图9为本实用新型实施例2俯视示意图。

图10为本实用新型实施例2剖面示意图。

图11为本实用新型实施例2第一输出齿轮示意图。

图12为本实用新型实施例2齿轮单元示意图。

图13为本实用新型实施例2第二输出齿轮示意图。

图14为本实用新型实施例2支撑轴与支撑齿轮的配合状态示意图。

具体实施方式

下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述:

实施例1

参见图1-图7,一种变速系统,包括基座1,基座1上设置有输入单元和输出单元,基座1作为承载部件,可为壳体类部件或仅对相关轴的端部起支撑作用的部件,为壳体类部件时,其可包括用于将相关传动结构容纳在内的罩体。

如图1所示样式为基座的其中一种实施方式,其包括底板11以及固设于或一体成型于底板11上的至少两块立板12,如图1所示立板12设置有四块为其中一种实施方式。

对于输入单元,其包括输入轴21和输入齿轮22,输入轴21与动力源传动连接,其中,输入轴21装配于基座1上,作为其中一种实施方式,输入轴21穿设于立板12上,如穿设于两块以上的立板12上,由多块立板12对其形成支撑,同时,输入轴21还可相对于立板12转动动作,如直接将输入轴21转动的穿设于立板12上。

输入齿轮22装配于输入轴21上,其可在输入轴21上横向移动,又与输入轴21同步转动,输入齿轮22的横向动作依靠于拨叉(图中未示意)拨动,对于拨叉可具体参考现有设计。

对于输入轴21与输入齿轮22的连接方式,作为其中一种实施方式,输入轴21与输入齿轮22键连接,输入轴21外壁上具有若干条轴向延伸的键条,输入齿轮22的内孔壁上具有与键条相配合的槽体,如输入轴21外壁上周向均匀的布满键条,则槽体同样周向均匀的布满于输入齿轮22的内孔壁上,该种形式下,输入齿轮22的内孔壁上呈现内齿圈状。

对于输出单元,其包括第一输出齿轮3、齿轮组和第二输出齿轮4,其中,齿轮组与第一输出齿轮3传动连接,其包括若干依次传动连接的齿轮单元5,作为其中一种实施方式,输出单元整体布置于输入单元下方,由第一输出齿轮3、若干齿轮单元5以及第二输出齿轮4依次排序,对应于多个档位,在输入齿轮22与第一输出齿轮3传动连接时,对应于一挡;在输入齿轮22与第一输出齿轮3边上的齿轮单元5传动连接时,对应于二挡;依次类推直至输入齿轮22与第二输出齿轮4传动连接时,对应于最后一挡,如齿轮单元5设置三个,则该挡为五挡,如齿轮单元5设置有四个,则该挡为六档,以此类推。

对于第一输出齿轮3,其配置于基座1上,如在相应立板12上设置有连接轴31,第一输出齿轮3通过连接轴31以使其可相对于立板12转动,可为第一输出齿轮3与连接轴31固连,而连接轴31转动设置于立板12上;或连接轴31固设于立板12上,而第一输出齿轮3转动设置于连接轴31上。

本实施例中,第一输出齿轮3上配置有与其同步转动的第一传动齿32,如图4所示,第一输出齿轮3侧壁上横向延伸有第一延伸轴33,第一传动齿32设置于第一延伸轴33外端,以使第一传动齿32与第一输出齿轮3同步转动,其中,第一输出齿轮3、第一延伸轴33和第一传动齿32相互间可为焊接固定或一体成型等。

本实施例中,第一输出齿轮3与第一延伸轴33、第一传动齿32同心设置。

如图1-3所示,在底板11上安装有第一支撑座6,安装方式可为焊接固定或通过紧固件固定等。第一支撑座6包括有穿孔,第一延伸轴33穿设于该穿孔处,当第一输出齿轮3、第一延伸轴33和第一传动齿32为一体成型时,则可将第一支撑座6上端设计为可展开形式,如其上端转动连接于其主体部位上,而后可通过紧固件等方式锁定,在将其上端打开后,即可将第一延伸轴33装配至穿孔处;当第一输出齿轮3、第一延伸轴33和第一传动齿32为焊接固定等方式时,则可在第一延伸轴33穿过穿孔后,再将第一传动齿32固设于第一延伸轴33上。

本实施例中,在第一延伸轴33与第一支撑座6的穿孔壁之间设置有单向轴承61,单向轴承61的外圈与穿孔的孔径相适配,单向轴承61的内圈与第一延伸轴33的外径相适配。设置单向轴承61可用于防止换挡时的卡死问题,卡死问题主要归结于具体体现换挡时存在不同齿轮转速不一致的情况,单向轴承可有效解决该技术问题。

对于齿轮单元5,其包括主齿轮51、第一内齿部52和第二传动齿53,其中,第一内齿部52设置于主齿轮51上,作为其中一种实施方式,如图5所示,在主齿轮51侧壁上开设有与其同心的第一圆形内凹腔54,在第一圆形内凹腔54的圆形侧壁上设置第一内齿部52,与第一输出齿轮3相邻的齿轮单元5的第一内齿部52与第一传动齿32传动连接,如图3所示,第一传动齿32布置于第一圆形内凹腔54下部,与第一内齿部52下部的齿啮合,以使该齿轮单元5与第一输出齿轮3构成传动连接关系。

如图5所示,主齿轮51侧壁上横向延伸有第二延伸轴55,第二传动齿53设置于第二延伸轴55外端,以使第二传动齿53与主齿轮51同步转动,其中,主齿轮51、第二延伸轴55和第二传动齿53相互间可为焊接固定或一体成型等。

如图1-3所示,在底板11上安装有第二支撑座62,安装方式可为焊接固定或通过紧固件固定等,第二支撑座62用于支撑齿轮单元5,作为其中一种实施方式,第二支撑座62与第一支撑座6的结构相同。

第二支撑座62包括有穿孔,第二延伸轴55穿设于该穿孔处,当主齿轮51、第二延伸轴55和第二传动齿53为一体成型时,则可将第二支撑座62上端设计为可展开形式,如其上端转动连接于其主体部位上,而后可通过紧固件等方式锁定,在将其上端打开后,即可将第二延伸轴55装配至穿孔处;当主齿轮51、第二延伸轴55和第二传动齿53为焊接固定等方式时,则可在第二延伸轴55穿过穿孔后,再将第二传动齿53固设于第二延伸轴55上。

本实施例中,在第二延伸轴55与第二支撑座62的穿孔壁之间设置有单向轴承61,单向轴承61的外圈与穿孔的孔径相适配,单向轴承61的内圈与第二延伸轴55的外径相适配,该单向轴承的作用与第一支撑座6上的单向轴承的作用相同。

如图1、图2所示,多个齿轮单元5依次布置,每一齿轮单元5对应设置一个第二支撑座62,相邻的齿轮单元5之间通过第二传动齿53与相应的第一内齿部52的配合以形成传动连接,连接后如图3所示,第二传动齿53布置于相应的第一圆形内凹腔54下部,与相应的第一内齿部52下部的齿啮合。

本实施例中,主齿轮51由靠近第一输出齿轮3往远离方向外径逐步缩小,即以第一输出齿轮3的直径最大,往第二输出齿轮4方向直径逐步缩小,但第一输出齿轮3、所有齿轮单元5的主齿轮51以及第二输出齿轮4的上沿相齐平,以使输入齿轮22只需横向移动即可与上述任一齿轮啮合,以切换不同挡位。

本实施例中,同一齿轮单元5上的主齿轮51、第二延伸轴55和第二传动齿53同心,第二延伸轴55与相应的第二支撑座62上的穿孔同心,以使与不同齿轮单元5相配合的第二支撑座62的安装孔孔心高度不一,如图3所示。

对于第二输出齿轮4,其与齿轮组传动连接,具体的,如图6所示,第二输出齿轮4的侧壁上开设有与其同心的第二圆形内凹腔41,第二圆形内凹腔41的圆形侧壁上设置有第二内齿部42,与第二输出齿轮4相邻的齿轮单元5的第二传动齿53与第二内齿部42传动连接,如该第二传动齿53布置于第二圆形内凹腔41下部,与第二内齿部42下部的齿啮合,以使第二输出齿轮4与该齿轮单元5构成传动连接关系,如图3所示。

本实施例中,如图1-图3、图6所示,第二输出齿轮4外侧壁连接有与其同步转动的输出轴43,输出轴43可转动的穿设于相应的立板12上,以通过该输出轴43输出动力,输出轴43与第二输出齿轮4之间可为焊接固定或一体成型等。

本实施例中,第一传动齿32、第一内齿部52、第二传动齿53和第二内齿部42上的齿为直齿或斜齿,以设置为斜齿为优选,斜齿能够进一步降低传动动作时产生的噪音。

本实施例中,如图3所示,输出轴43的水平位置高于连接轴31的水平位置。

依靠于与动力源传动连接的输入轴21输入动力,带动输入齿轮22转动,当输入齿轮22与第一输出齿轮3传动连接时,为一挡,第一输出齿轮3转动的同时,所有齿轮单元5以及第二输出齿轮4同步转动,最终通过输出轴43输出动力;当输入齿轮22与任一主齿轮51或第二输出齿轮4传动连接时,为其他挡位,以第一输出齿轮3的一挡扭矩最大,往第二输出齿轮4方向挡位提升而扭矩依次下降;当输入齿轮22不与第一输出齿轮3、任一主齿轮51以及第二输出齿轮4传动连接时,则为空挡。

实施例2

本实施例与实施例1相比,主要区别在于对齿轮单元5的支撑方式不同,其余均相同,对于相同部位的描述可直接参考实施例1。

如图8-图14所示,基座1的立板12上配置有支撑轴71,支撑轴71上配置有若干与齿轮单元5的主齿轮51啮合的支撑齿轮72,支撑齿轮72在主齿轮51转动时能够随之转动动作,可为支撑齿轮72转动设置于支撑轴71上,支撑齿轮72的直径大小根据相应的主齿轮51的大小来定,相应主齿轮51较大,则对应的支撑齿轮72较小,布局方式如图8、图9、图14所示。

作为其中一种实施方式,基座1的立板12上配置有两组支撑轴71,分别布置于齿轮单元5的前侧和后侧,如图9所示,以提升支撑效果。

本实施例中,单侧的支撑齿轮72的数量与主齿轮51的数量相一致,确保每一主齿轮51均能够被有效支撑。

因齿轮单元5的支撑方式不同,致使本实施例中区别于实施例1,在第一输出齿轮3与相邻的齿轮单元5之间、相邻的两个齿轮单元5之间以及第二输出齿轮4与相邻的齿轮单元5之间的间距可大大缩小,整体结构更为紧凑,换挡速度更快,如图8-图10所示。

具体的,如图10、图11所示,第一传动齿32成型于第一输出齿轮3的侧壁上,不再设置第一延伸轴33,第一传动齿32的厚度与相应的第一圆形内凹腔54的深度相适配,以减小第一输出齿轮3与相邻的齿轮单元5之间的间隙。

如图10、图12所示,第二传动齿53成型于主齿轮51的侧壁上,不再设置第二延伸轴55,第二传动齿53的厚度与相应的第一圆形内凹腔54的深度相适配,以减小相邻的两个齿轮单元5之间的间隙。

如图10、图13所示,第二圆形内凹腔41的深度与相应的第二传动齿53的厚度相适配,以减小齿轮单元5与第二输出齿轮4之间的间隙。

本实施例中,与实施例1在第一支撑座6、第二支撑座62上设置单向轴承61相似的,在相应部位上设置单向轴承,如在支撑齿轮72与支撑轴71之间。

以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。